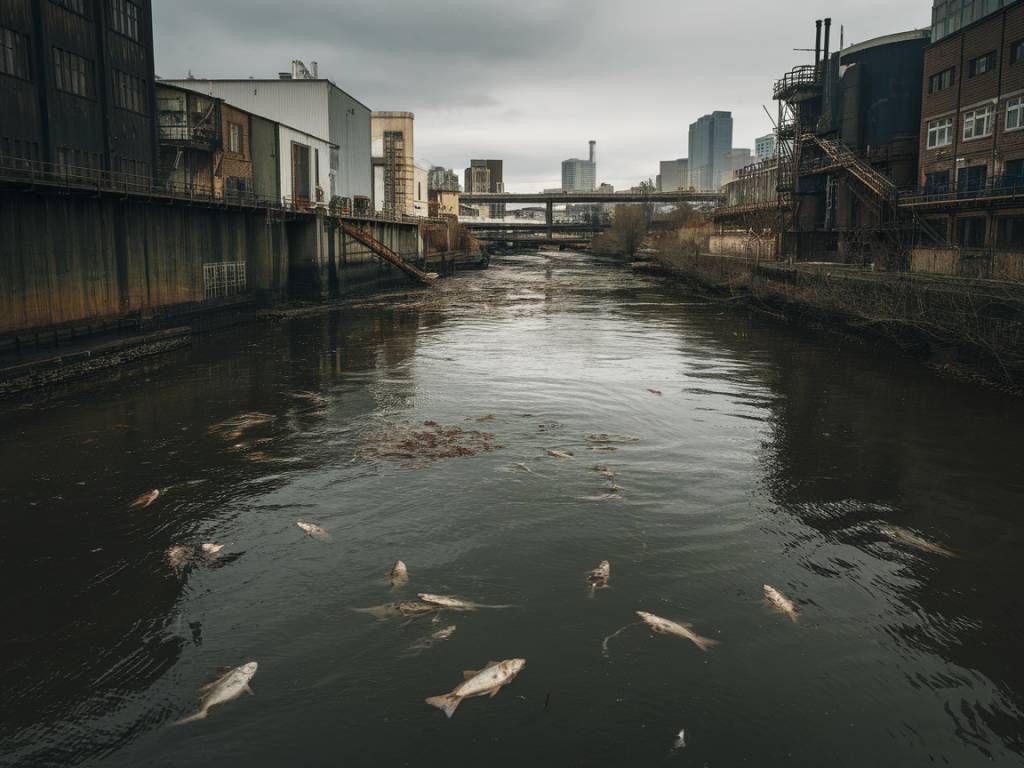

Les conséquences des émissions industrielles sur la biodiversité aquatique

Comprendre l’impact des émissions industrielles sur la biodiversité aquatique

Les milieux aquatiques – rivières, lacs, zones humides ou fonds marins – sont des écosystèmes complexes, dynamiques et souvent invisibles à l’œil nu. Ils abritent une biodiversité essentielle à l’équilibre écologique de notre planète. Pourtant, cette richesse est gravement menacée par une pression constante : les émissions industrielles.

Déversements chimiques, rejets thermiques, métaux lourds ou nutriments en excès… Les polluants issus des activités humaines industrielles altèrent profondément la composition et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Dans cet article, nous explorons les mécanismes en jeu, les effets observés sur les espèces et les habitats, ainsi que les pistes d’action envisageables pour limiter ces impacts.

Quels sont les principaux types d’émissions industrielles ?

Les industries rejettent une variété de substances dans les milieux aquatiques, soit directement, soit via les eaux pluviales, les stations d’épuration ou le ruissellement des sols contaminés. Parmi les agents les plus problématiques, on retrouve :

- Les contaminants chimiques : solvants organiques, hydrocarbures, produits pharmaceutiques, pesticides, plastifiants (comme le bisphénol A) et autres substances toxiques.

- Les métaux lourds : mercure, plomb, cadmium, arsenic – persistants et bioaccumulables, ils affectent la physiologie des organismes aquatiques et peuvent remonter toute la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme.

- Les nitrates et phosphates : en grande partie issus de l’agro-industrie et des rejets urbains, ils provoquent l’eutrophisation des cours d’eau et des zones côtières.

- Les rejets thermiques : l’eau utilisée pour le refroidissement des centrales ou des installations industrielles est souvent relâchée trop chaude, perturbant les équilibres thermiques locaux.

Ces polluants agissent souvent en synergie, rendant leur impact difficile à anticiper. Par ailleurs, de nombreuses substances émergentes – nanomatériaux, composés perfluorés, microplastiques – sont encore peu étudiées, ce qui complexifie la régulation.

Les réactions en chaîne sur les écosystèmes aquatiques

La biodiversité aquatique repose sur une myriade de relations d’interdépendance. Un seul facteur perturbateur peut influer sur l’ensemble du système trophique, du plancton aux prédateurs supérieurs. Voici quelques effets typiquement observés :

- Disparition d’espèces sensibles : mollusques, amphibiens, insectes aquatiques sont souvent les premiers touchés. Leur disparition perturbe la chaîne alimentaire et favorise parfois des espèces envahissantes ou opportunistes.

- Diminution de la diversité génétique : les stress chimiques peuvent altérer la reproduction, la croissance ou anomalie du développement des individus, réduisant la résilience des populations.

- Altération des habitats : sédimentation excessive, acidification, manque d’oxygène, perturbation des cycles de nutriments… L’habitat idéal pour certaines espèces devient progressivement inhospitalier.

- Bioaccumulation et effets en cascade : des petites concentrations de mercure ou de PCB peuvent s’amplifier à chaque maillon de la chaîne alimentaire, impactant les oiseaux piscivores, les mammifères marins et, au final, les populations humaines.

Des cas concrets, comme l’effondrement de la faune piscicole du Danube au cours des années 1980, ou plus récemment le « Dead Zone » dans le Golfe du Mexique (due à l’hyper-eutrophisation de l’eau), apportent des preuves tangibles de cette détérioration graduelle mais lourde de conséquences.

Quand l’eau devient un vecteur silencieux de pollution

À la différence de la pollution atmosphérique, visible et souvent ressentie immédiatement, la contamination des milieux aquatiques est souvent silencieuse. L’eau transporte les contaminants loin de leur point d’origine, diffusant la pollution sur des kilomètres.

Un exemple emblématique en Suisse est celui de la contamination au PCB du Lac de Bienne, principalement à cause d’anciens processus industriels. Malgré l’arrêt de leur usage dans les années 1980, les PCB subsistent encore aujourd’hui dans les sédiments, affectant durablement les poissons et posant des défis sanitaires lors de leur consommation.

Cette persistance rend les actions correctives à la fois coûteuses et techniquement complexes. D’où l’importance de la prévention et du contrôle à la source.

Les défis de la réglementation

Sur le papier, de nombreux dispositifs juridiques visent à encadrer les rejets industriels dans l’eau – notamment à travers les directives européennes (Directive cadre sur l’eau, REACH), ou le droit suisse de la protection des eaux. Mais les mises en œuvre restent hétérogènes selon les pays, les bassins versants et les industries concernées.

Trois difficultés majeures se posent :

- Le caractère diffus de certaines pollutions : difficile de tracer l’origine d’un nitrate ou d’un perturbateur endocrinien lorsqu’ils arrivent en aval de plusieurs installations différentes.

- Les lacunes scientifiques : des milliers de substances sont utilisées dans l’industrie, mais seul un petit nombre d’entre elles sont réellement étudiées pour leurs effets écotoxicologiques à long terme.

- Le manque de transparence : certaines industries ne publient pas toujours leurs données de rejet, ou utilisent des seuils cumulés qui minimisent la portée réelle des émissions.

On notera toutefois des progrès en cours, notamment la surveillance accrue des micropolluants dans les stations d’épuration, ou encore les normes de qualité environnementale fixées selon l’approche du « moindre effet observable ».

Des solutions, entre innovation technologique et responsabilisation

Si les constats sont préoccupants, des pistes d’amélioration sont à l’œuvre. La réduction de l’impact des rejets industriels passe par plusieurs leviers :

- Traitement avancé des eaux usées : technologies membranaires, adsorption sur charbon actif ou procédés d’oxydation avancée permettent de mieux piéger les micropolluants.

- Écoconception : les industries peuvent reformuler leurs produits pour se passer des substances les plus nocives (comme les alkylphénols ou certains retardateurs de flamme).

- Suivi par biocapteurs : certaines installations expérimentent l’utilisation de moules, d’algues ou de petits poissons comme bio-indicateurs, capables de réagir en temps réel en présence de polluants.

- Réhabilitation écologique : dans les cas de pollution ancienne, des projets de dragage contrôlé des sédiments ou de restauration des berges permettent d’améliorer les conditions de vie pour la faune.

Mais au-delà de la technologie, la solution repose aussi sur une approche plus systémique et collaborative : impliquer les industriels, les chercheurs, les collectivités locales et le grand public dans une gestion intégrée de l’eau.

Une anecdote intéressante : à Bâle, une collaboration entre chimistes et écologues a permis de modéliser l’effet cumulé de plusieurs polluants sur le Rhin, débouchant sur la reconfiguration de pratiques industrielles locales. Résultat ? Le retour d’espèces sensibles comme l’ombre chevalier ou le castor européen, disparus depuis des décennies.

L’enjeu de la préservation : plus qu’une urgence écologique, une question de santé publique

Pourquoi protéger la biodiversité aquatique ? La réponse dépasse largement le seul intérêt écologique. Les milieux aquatiques sains jouent un rôle fondamental dans :

- La filtration naturelle de l’eau pour consommation humaine ou agricole

- Le contrôle biologique des populations de moustiques ou d’agents pathogènes

- La régulation du climat local via l’évapotranspiration des zones humides

- La résilience face aux catastrophes naturelles (inondations, sécheresses)

La dégradation des écosystèmes aquatiques ne touche donc pas seulement les poissons ou les algues : elle impacte aussi directement la santé humaine et nos capacités d’adaptation face au changement climatique.

En somme, lutter contre la pollution industrielle des cours d’eau n’est pas une option. C’est un impératif de préservation pour la vie sous l’eau, sur terre… et, n’en doutons pas, pour nous-mêmes.